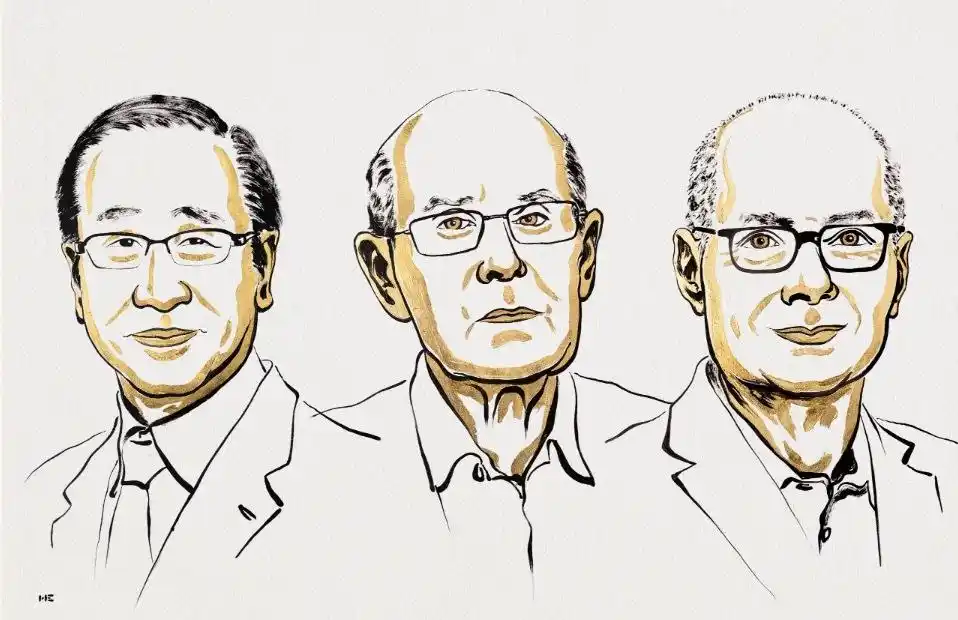

2025年诺贝尔化学奖公布:北川进、理查德·罗布森以及奥马尔·M·亚吉加冕金属有机骨架开发领域

新闻图片

金属有机框架材料(Metal-Organic Frameworks,简称MOFs)是一种具有超大空间的分子结构,气体及其他化学物质可在这些空间中流动。这种材料可用于从沙漠空气中收集水分、捕获二氧化碳、储存有毒气体或催化化学反应。通过改变金属有机框架材料的构成单元,化学家可以设计出能捕获并储存特定物质的材料,还可驱动化学反应或实现导电。

诺贝尔化学委员会主席海纳·林克(Heiner Linke)指出:“金属有机框架材料具有巨大潜力,为研发具备新功能的定制化材料带来了此前难以想象的机遇。”

三位获奖者的开创性贡献

理查德·罗布森:开创性结构的发现

一切始于1989年,当时理查德·罗布森尝试以全新方式利用原子的固有特性。他将带正电的铜离子与一种四臂分子结合,该分子的每个“臂端”都带有一个对铜离子具有吸引力的化学基团。二者结合后发生键合,形成了结构规整、内部空旷的晶体,宛如一颗布满无数空腔的钻石。罗布森当即意识到这种分子结构的潜力,但该结构稳定性较差,极易坍塌。

北川进:证实气体流动与柔性材料预测

1992年至2003年间,北川进取得了一系列突破性发现。他证实气体可在该类结构中进出,并预测金属有机框架材料可被设计为柔性材料。北川进引入了孔隙度这一概念到配位聚合物中,首次在气体吸附中证明配位聚合物可以作为稳定的新型多孔材料,称为多孔配位聚合物(PCPs)或金属有机框架(MOFs)。他也是第一个预测PCP晶体柔软度的人,并证明了它们对化学和物理刺激的反应性,使它们能够执行各种功能。

奥马尔·M·亚吉:稳定性提升与功能拓展

奥马尔·M·亚吉在1992年至2003年间也取得了一系列重要成果。他制备出一种稳定性极强的金属有机框架材料,并证明可通过合理设计对其进行修饰,赋予其新的、理想的特性。亚吉最为人所知的是他作为网状化学的先驱——该学科将分子结构单元通过强键连接在一起,形成开放的框架和多孔的网络材料。他的实验室演示了一种金属有机框架(MOF-303),它仅利用太阳能就能从死亡谷的环境空气中稳定地产生水滴,证明了在极干燥条件下被动水收集的可行性。

金属有机框架材料的广泛应用前景

在三位获奖者开创性发现的推动下,化学家已研发出数万种不同的金属有机框架材料。其中部分材料或许能助力解决人类面临的重大挑战,其应用场景包括从水中分离全氟和多氟烷基物质(PFAS)、降解环境中的微量药物残留、捕获二氧化碳,以及从沙漠空气中收集水分等。

中国科学院院士张涛遗憾落选

9月25日,国际著名科研信息机构科睿唯安(Clarivate)公布了2025年度“引文桂冠奖”(Citation Laureates)获奖名单。来自8个国家的22位杰出科学家榜上有名,其中,中国科学院院士、中国科学院大连化学物理研究所研究员张涛因在“单原子催化”领域的开创性贡献,荣获化学领域“引文桂冠奖”,成为首位获此殊荣的中国大陆科学家。这一成就标志着中国原创科研力量在国际科学舞台上的又一次重大突破。

张涛被视为诺贝尔化学奖呼声最高的华人科学家,虽然此次遗憾落选,但位来仍有机会!

■ 首位来自中国大陆的“引文桂冠奖”得主

“引文桂冠奖”被誉为“诺贝尔奖风向标”,由科睿唯安科学信息研究所专家团队评选,旨在表彰那些通过奠基性研究推动人类科学与社会进步的科学家。自2002年设立以来,已有83位获奖者后来荣获诺贝尔奖。

2025年,共有来自美国、法国、德国、日本、瑞士、加拿大、荷兰等8个国家的22位科学家获奖。张涛的获奖,不仅是中国科学界的荣光,也反映出中国原创科学研究在全球舞台上的日益突出地位。

■ 从“单原子催化”开辟新方向 到推动产业化应用

张涛院士早在2011年便首次提出“单原子催化”概念,开创性地将催化研究推进到原子级精度,为多相催化的精准调控奠定科学基础。他带领团队制备出首例具有实用意义的单原子铂催化剂,并在催化机理研究、结构表征及工业应用等方面取得系统性成果。

这一领域的研究成果,不仅推动了催化科学本身的发展,还广泛影响了能源化工、材料科学、生物医药等多个前沿交叉学科。目前,单原子催化已在大宗化学品的绿色生产中实现万吨级工业化应用,为我国绿色化工与“双碳”目标提供了重要技术支撑。

张涛在获奖感言中表示:“我坚信,单原子催化与人工智能的结合,将塑造原子精准的催化研究新范式,使高效催化剂的理性设计成为可能,推动全球新能源和绿色化工的发展。”

■ 科研之路:从秦岭少年到国际学术前沿

1963年,张涛出生于陕西安康的一个普通家庭。15岁考入汉中师范学院(现陕西理工大学)化学系,毕业后到母校任教。1983年,他考入中国科学院大连化学物理研究所,师从林励吾院士与臧景龄研究员,从此开启了他的催化化学研究生涯。

在三十余年的科研探索中,张涛从事过航天催化剂、生命保障系统材料等国家任务研究,带领团队研制的肼水燃料分解催化剂、航天推进剂脱氧剂等多项成果成功应用于“神舟”系列飞船任务。2011年,他与团队最终实现从“纳米催化”到“单原子催化”的跨越式突破,为国际催化研究打开了全新篇章。

张涛常说,科研的追求有两个目标:一是“上货架”,让成果走向产业,造福社会;二是“上书架”,让原创理论写入教科书,成为科学发展的新基石。

■ 连续获得国际国内权威大奖

张涛于2013年当选中国科学院院士,2018年当选发展中国家科学院院士,2020年获选加拿大工程院国际院士。2024年,他因“单原子催化”原创贡献获颁未来科学大奖“物质科学奖”。

而此次获得2025年度“引文桂冠奖”,不仅是对其科研生涯的高度肯定,也象征着中国科学家在原创基础研究领域的国际影响力正在持续攀升。

■ “科学无国界,科学家有祖国”

多年来,张涛不仅在科研上孜孜以求,还致力于科普与教育。他多次回到家乡陕西安康,为中学生讲述科学故事,鼓励年轻人以探索未知、服务社会为己任。

“科学无国界,但科学家有祖国。”张涛说,“希望更多的年轻人能在未来的科学世界里,继续探索,创造属于中国的科学奇迹。”